Diese Artikelreihe widmet sich jenen Videospiel-Serien, die den Mut aufbrachten altbewährte Mechaniken aufzubrechen, um sich neu zu erfinden. Mal aus der Not heraus, mal aus Innovationslust, aber jedes Mal mit Erfolg. Den Anfang macht Nintendos Kult-Serie The Legend of Zelda.

Von pixeligen Abenteurern und Prinzessinnen

Mit Nintendo verbindet man sicherlich eine ganze Menge ikonischer Figuren.

Von den weltberühmten Klempnerbrüdern Mario und Luigi, über den rosa Allzweck-Blob Kirby, bis hin zur taffen Weltraumsöldnerin Samus. In den folgenden Zeilen soll es aber um einen anderen Weltenretter gehen, der seit nun mehr als dreißig Jahren – bewaffnet mit Schwert, Schild und Zipfelmütze – dem Bösen trotzt. Die Rede ist natürlich vom tapferen Recken in Grün: Link.

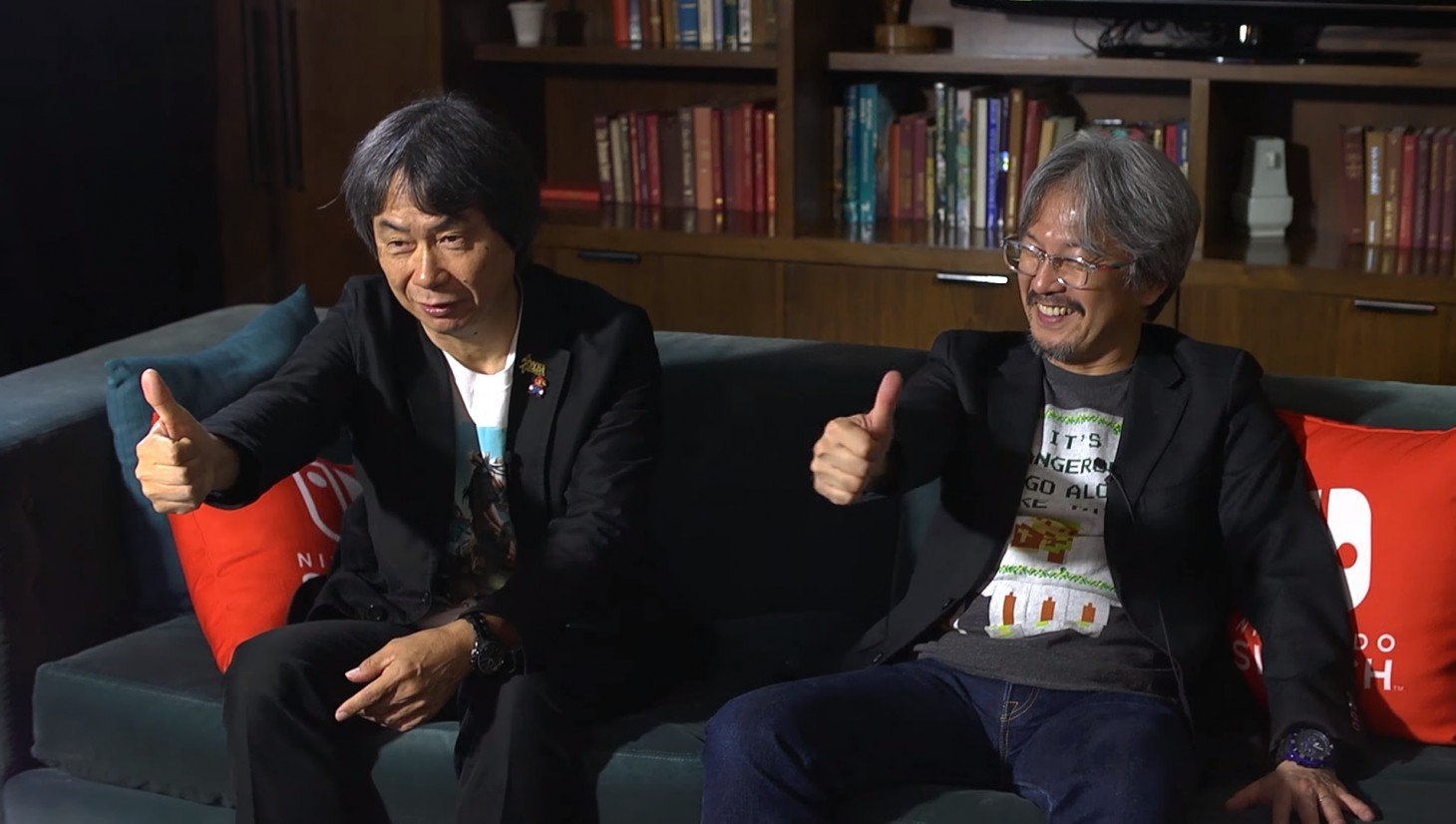

Nintendos beliebtes Videospiel-Franchise erblickte erstmals im Jahr 1986 das Licht der Welt, als unter der Leitung von Branchenlegende Shigeru Miyamoto und Takashi Tezuka The Legend of Zelda für das Nintendo Famicom (hierzulande: Nintendo Entertainment System) erschien. In The Legend Of Zelda macht sich der Spieler in der Rolle des mutigen Jünglings auf die Reise, das mächtige Triforce wieder zusammenzusetzen, um mit seiner magischen Kraft die titelgebende Prinzessin Zelda aus den Fängen des Bösewichts Ganon zu befreien.

Spielmechanisch bedeutete dies, dass man Link als Spieler in der Vogelperspektive durch eine 2D-Oberwelt (die in zahlreiche, bildschirmfüllende Zellen eingeteilt ist) steuerte, sich Gegnern mit Schwert, Schild – und im weiteren Spielverlauf stetig wachsendem Waffenarsenal – zu Wehr setzte und Bossgegner in Dungeons bekämpfte, um die Fragmente des Triforce wiederzuerlangen. Tatsächlich etablierte dieser erste Eintrag in der The Legend of Zelda-Serie viele Spielmechaniken und -elemente, die in den meisten der beinahe zwanzig folgenden Titel in Variationen und Optimierungen wiederkehren würden.

Nachdem mit The Legend of Zelda: A Link to the Past (SNES, 1991) – erneut unter Leitung von Takashi Tezuka – ein 2D-Ableger erschien, der selbst heute noch unter Fans als einer der besten Einträge der Serie gehandelt wird, legte Tezuka gleich noch mit The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo Gameboy, 1993) nach. Mit diesem Titel gelang es ihm und seinem Team, das beliebte Spielprinzip von der Heimkonsole auf Nintendos Handheld-Urgestein zu transferieren.

Alter Held, neuer Polygon-Mantel

Anstatt sich auf den Lorbeeren auszuruhen, werkelte Nintendo im Hintergrund natürlich bereits am nächsten Spiel, welches einen einschneidenden Meilenstein für die Serie bedeuten sollte. In der Mitte der 1990er Jahre zeichnete sich am Horizont eine neue Ära in der Evolution der Spielgrafik ab – Nintendos hauseigene Konsole Nintendo 64, als auch Sonys Playstation zeigten, wo die Reise für Heimkonsolen hingehen sollte: in den dreidimensionalen Raum.

Die meisten großen Spiele-Serien nahmen in dieser Zeit den konsequenten Sprung von 2D- auf 3D-Grafik vor, so auch jene aus dem Hause Nintendo. Neben dem von Fans, wie Kritikern gefeierten Super Mario 64 (N64, 1996) entstand unter der Führung von Toru Osawa, Yoichi Yamada, Yoshiaki Koizumi als auch Eiji Aonuma, der erste Ableger der Zelda-Serie, welcher den Schritt in die dritte Dimension machte: The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64, 1998).

Unter der Aufsicht von Toshihiko Nakago, als auch Serienveteran Takashi Tezuka und Shigeru Miyamoto in der Rolle des Produzenten, übertrug das Team das etablierte Spielprinzip der bisherigen Ableger in die 3D-Welt.

Noch immer kämpften wir uns in der Rolle des jungen Schwertkämpfers Link durch zahlreiche, thematisch unterschiedliche Dungeons und nutzten neu erlangte Ausrüstung konsequent zur Lösung von Rätseln und dem Bekämpfen von bedrohlichen Bossgegnern. Durch die 3D-Komponente eröffneten die Entwickler dem Spieler jedoch komplexere Spielmöglichkeiten, sodass forderndere Rätsel, Kämpfe und eine offenere Erkundung der Spielwelt im Vergleich zu den bisherigen Spielen der Reihe möglich wurden.

In den Folgejahren erschienen dann neben diversen Handheld-Ablegern – welche sich zunächst vornehmlich an den Ablegern der SNES- und Gameboy-Ära orientierten – allem voran Serienteile für die jeweils aktuellen Nintendo Heimkonsolen, wie The Legend Of Zelda: Majora’s Mask (N64, 2000); The Legend of Zelda: Wind Waker (Gamecube, 2003); The Legend Of Zelda: Twilight Princess (Gamecube/Wii, 2006) und The Legend of Zelda: Skyward Sword (Wii, 2011). Dabei wurde weiterhin durchaus mit neuen Mechaniken experimentiert, oder gar das Art Design umgekrempelt, im Kern blieben diese Vertreter der Tradition der Zelda-Spiele jedoch treu.

Tradition oder Stagnation?

Während das eine Lager der Fans und Kritiker Twilight Princess und Skyward Sword begeistert aufnahmen und gerade die Steuerungsmöglichkeiten der Wii als wegweisend lobten, begann das andere Lager, der Reihe durch ihre ermüdende Formeltreue, Stagnation zu attestieren. Sich immer wieder durch acht bis zehn Dungeons zu knobeln und zu kloppen, um sich letztlich dem großen Oberbösewicht – meist in Gestalt von Ganon(-dorf) – zu stellen, entwickelte sich langsam aber stetig zum alten Schuh.

Nintendo reagierte 2013 mit der Ankündigung des Folgeprojekts, welches für die Wii U entwickelt werden sollte. In einem Stream präsentierte Produzent Eiji Aonuma eine Aufnahme aus dem Projekt, welche einen Reiter inmitten einer sonnenlichtgetränkten, weitläufigen Landschaft zeigt und deutete damit bereits an, in welche Kerbe der zu diesem Zeitpunkt noch namenlose Neuzugang in der langen Zelda-Spielhistorie schlagen würde.

Der Hype um das neue Zelda schwappte auf und ab, ein anfänglich angepeiltes Release-Datum von 2015 wurde zugunsten von Optimierungsarbeiten verschoben, ehe uns im März 2017 mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild der bis heute aktuellste (und spannendste) Eintrag im Franchise als Launch-Titel für Nintendos Switch ins Haus stand.

Stock statt Schwert

The Legend of Zelda: Breath of The Wild reißt die alteingesessenen Konventionen der Serie ohne Skrupel ein. Als Spieler erwachen wir in der Gestalt eines jungen Recken, der nur durch das blonde Haar und den spitzen Ohren an die vergangenen Inkarnationen des Serienhelden erinnern. Das grüne Gewand und ikonische Zipfelmützchen suchen wir vergebens. Wir erheben uns vom (wie wir schnell erfahren, 100-jährigen) Nickerchen und öffnen umliegende Kisten, welche uns mit Lumpen ausstatten, um unsere nackte Hühnerbrust notdürftig zu bedecken. Eine erste spielmechanische Serienneuerung wird deutlich: die Möglichkeit verschiedene Ausrüstungsteile anzulegen, die unsere Werte der Qualität entsprechend mehr oder minder verbessern. Das stellt zugegeben eine Mechanik dar, die das täglich Brot in einem jeden (Action-)Rollenspiel darstellt, feierte hier aber seinen Einstand im Zelda-Universum. Aus dem Kerker gehüpft, empfängt uns ein gewaltiges, weitläufiges Hyrule, das durch sein aufregendes Panorama, bestehend aus fernen Feldern, Schlössern und Bergen zum Erkunden auffordert.

Wir erhalten eine kurze Einführung durch den typischen „alten, weisen Mann“, ehe wir bewaffnet mit Schild und Schw- … falsch. Wir starten eben nicht mit unseren treuen Begleitern in dieses Abenteuer, sondern müssen uns erstmal mit abgebrochenen Ästen und den von besiegten Widersachern erbeuteten Holzkeulen zu helfen wissen. Ähnlich wie es sich mit den Ausrüstungsgegenständen verhält, besitzen auch die verschiedenen Waffen unterschiedliche Werte und fühlen sich im Kampf ihrer Größe entsprechend unterschiedlich an. Setzen wir uns zudem zu lange mit einer Waffe zu Wehr, nutzt sie sich ab und zerbricht.

Wieder reicht ein Blick in die Riege der Action-Rollenspiele, die eben solche Gameplay-Elemente schon lange vor Breath of the Wild zum Usus machten und wieder fühlt es sich im Rahmen der Serie doch wahnsinnig erfrischend an.

Vom Dungeon-Erkunder zum Weltenbummler

Was Breath of the Wild aber wirklich von seinen Vorläufern abgrenzt, ist die schiere Freiheit die dem Spieler geboten wird. Kaum haben wir uns mit Steuerung und Mechaniken vertraut gemacht, nimmt uns das Spiel nur noch kaum bis gar nicht an die Hand, im Gegenteil: mit einer einzigen Hauptquest werden wir in die Weiten von Hyrule entlassen und zwar jener, der Verheerung Ganon Einhalt zu gebieten. Wie und wann das geschieht bleibt in unserer Hand. Wir könnten geradewegs zum von Ganon eingenommenen Schloss eilen und unser (zugegebenermaßen geringes) Glück versuchen, der Bedrohung ein Ende zu setzen. Oder aber wir erforschen das Land, machen Begegnungen, wachsen und reifen erneut zu dem strahlenden Ritter heran, der wir einst waren. Und dieses Erforschen ist ganz getreu dem Motto „Die Reise ist das Ziel“, das A und O in Breath of the Wild. Aber das gab es doch alles schon? Ja und nein.

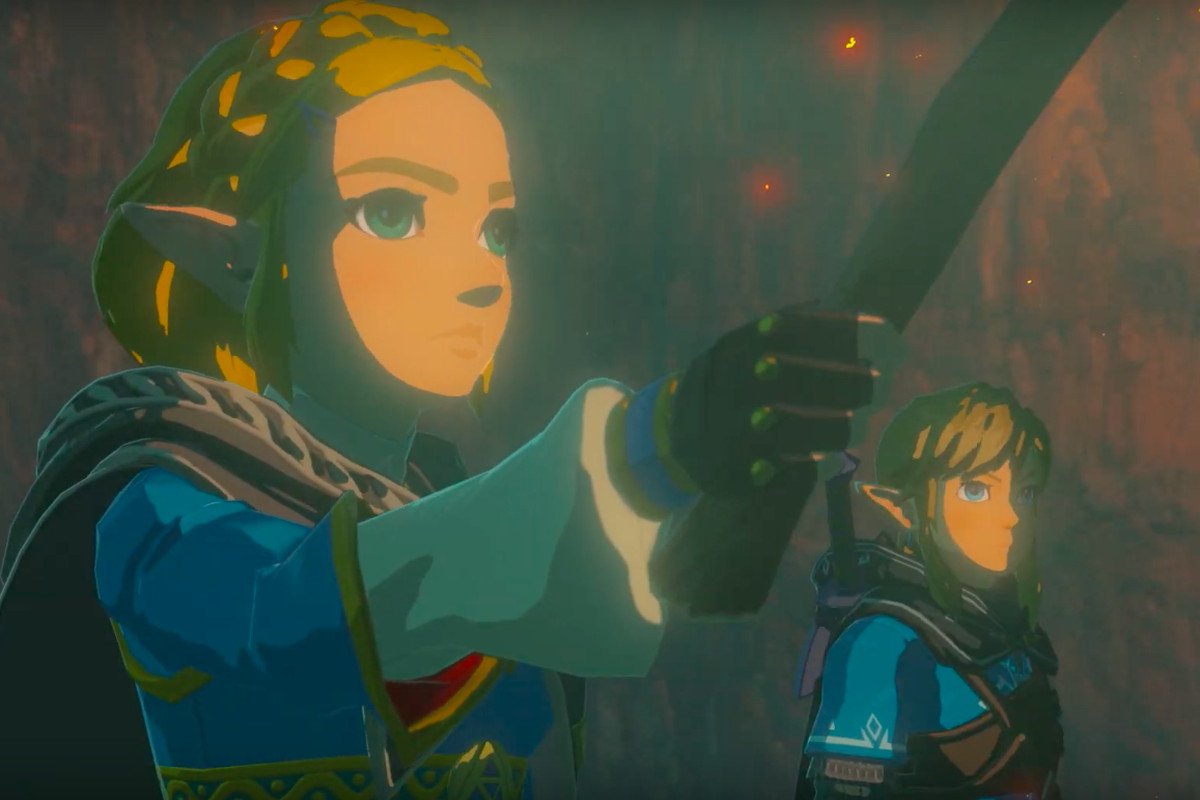

(The Legend Of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo Switch/Wii U 2017)

Breath of the Wild erfindet beileibe nicht das Prinzip einer Open World neu, aber meiner Ansicht nach setzt es dieses besser um, als jeder andere Open World-Vertreter. Als Spieler bekommen wir tatsächliche Freiheit geboten, wie ich sie bis zu The Breath of the Wild in keinem anderen Spiel erleben durfte. Alles was man in der Ferne sehen kann, steht eurer Abenteuerlust zu Füßen, jede Ruine lässt sich erkunden, jeder Berg erklimmen – und das Erforschen lohnt sich (fast) immer. Wann immer ich mir das Ziel setzte einen Punkt auf der Karte zu erforschen, wurde ich mit einer Entdeckung belohnt. Seien es neue Ausrüstungsgegenstände, oder Waldgeister, die mich nach Lösung ihrer Herausforderungen mit einem Krog-Samen bedachten, der zur Erweiterung des Inventars genutzt werden konnte. Es stellt die absolute Ausnahme dar, einen Berg erklommen und nichts vorgefunden zu haben.

Breath of the Wild stellt für mich persönlich damit ein Vorbild für Open World-Spiele dar, die sich sonst eher mit maßig Icons auf der Minimap aufplustern, welche unendlichen Spielinhalt suggerieren sollen. Ferner prügelt es dem Spieler keine regelmäßigen, staubtrockenen Tutorials rein oder lässt das aktuelle Ziel penetrant aufblinken, sondern ermutigt zum unbefangenen Kennenlernen der Welt. Eine Design-Entscheidung, welche für mich nicht überraschend in einen hypnotisierend, entspannenden Spielfluss mündete. Breath of the Wild krempelt Jahrzehnte alte Strukturen der Serie konsequent um, ohne dabei aber seine Wurzeln zu vergessen, denn im Kern verfolgen wir auch in diesem Abenteuer das alte Ziel, die Bedrohung durch Ganon aus dem Land zu vertreiben und treffen dabei auf bekannte alte, neue Gesichter, Völker und Feinde.

Gerätselt wird noch immer – nur anders

In gewisser Weise rechnet Breath of the Wild auch mit der Dungeon-Struktur seiner Vorgänger ab. Wir erkunden nicht mehr bis zu 10 große, thematisch angelegte Dungeons. Viel mehr ist die gesamte Spielwelt in regelmäßigen Abständen mit Schreinen durchsetzt, die kurze, aber in den meisten Fällen gut durchdachte Rätselerfahrungen bieten. Am ehesten erinnern noch vier große, in die Story verwebte (und dennoch optionale) Dungeons an die Verliese aus alten Serienablegern, lassen dabei aber die gestalterische Vielfalt aus der Vergangenheit vermissen. Ein Umstand den auch Fans – trotz des sonst sehr lobenden Tenors – beanstanden und bei dem auch ich mir mehr Anleihen an die vergangenen Spiele für eine Fortsetzung wünschen würde, trotz massiver Liebe für Breath of the Wild und Lob für den Mut zur Transformation.

Von Abenteurern und Abenteurerinnen?

Was wünsche ich mir für die Zukunft der Serie: Neben individuelleren Dungeon-Erfahrungen, würde ich mich zudem über einen durchdachten Bösewicht mit Persönlichkeit freuen. Denn für mich blieb Ganons Inkarnation in Breath of the Wild zu flach und gesichtslos. Ich wünsche mir einen Widersacher mit Charakter, Konflikten und Motivation. Das darf meinetwegen gern wieder Ganondorf sein, es spräche ja nichts dagegen seiner Figur in künftigen Spielen etwas mehr Fleisch zu geben. Daneben erhoffe ich mir ebenso eine stärkere Ausarbeitung von Zeldas Figur. Die Ansätze dazu fanden sich in Breath of the Wild, eine Fortsetzung darf diese aber gern konsequent zu Ende denken. Macht sie spielbar, lasst sie zur Abenteurerin werden, nachdem sie Jahre damit verbracht hat, gerettet werden zu müssen. Wäre auch im Sinne des Zeitgeistes.

Eine Erfüllung dieser Wünsche erscheint nicht komplett unwahrscheinlich, zeigt ein erster

Teaser – der zur E3 2019 öffentlich gemacht wurde – ja bereits Link und Zelda bei der gemeinsamen Erkundung einer Höhle und das Erwachen eines humanoiden Schurken, der nicht von ungefähr an Langzeitschuft Ganondorf erinnert. Mit Glück erfahren wir ja im Laufe des Jahres mehr zu dem Breath of the Wild-Sequel.

In jedem Fall kann ich den Mut und die Konsequenz mit der Nintendo dieses beliebte Franchise neu gedacht hat nur ausdrücklich loben. Selbst drei Jahre nach Release suche ich nach einer vergleichbaren Open World-Erfahrung, wie Breath of the Wild sie mir geboten hat.

Die Messlatte liegt hoch und vielleicht liegt es ja an Nintendo selbst, das vorgegebene Hoch zu überbieten. Darüber sprechen wir dann aber nochmal, wenn wir die Fortsetzung in unseren Händen halten.